Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) à Colfontaine fait partie d’une initiative innovante qui cherche à éradiquer le chômage de longue durée en réinventant le système de l’emploi et en garantissant à chaque personne sans travail un emploi digne et adapté à ses compétences. Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche de solidarité et d’inclusion, a été lancé dans le cadre d’une expérimentation portée par le CPAS, avec pour objectif de réduire les inégalités sociales et économiques.

Le chômage de longue durée représente un défi majeur pour de nombreuses régions, en particulier dans des zones où les structures économiques sont fragiles et les opportunités d’emploi limitées. À Colfontaine, l’initiative TZCLD a été mise en place pour donner une réponse concrète à cette problématique. Ce projet se distingue par sa volonté de ne pas seulement proposer des solutions temporaires ou des aides sociales, mais de réinventer le modèle de l’emploi en créant des postes qui répondent à des besoins locaux non satisfaits.

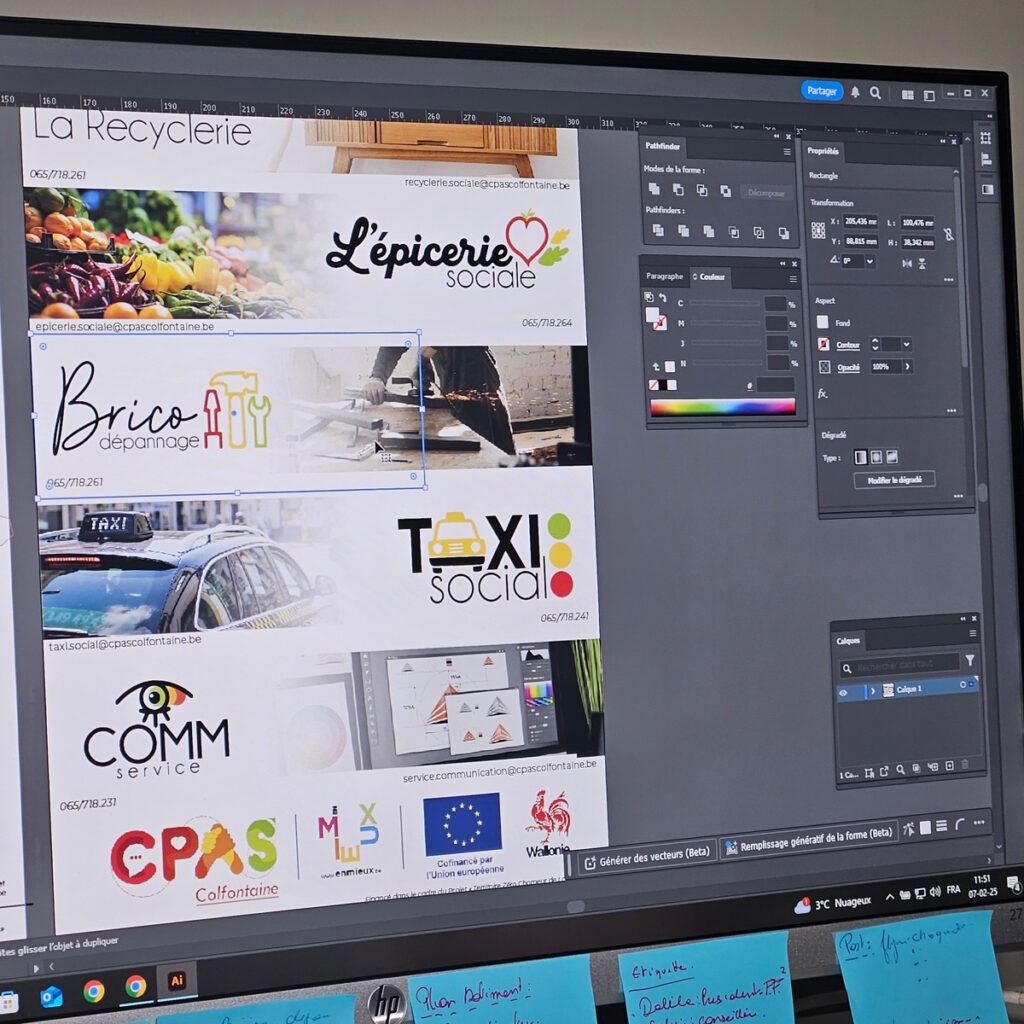

Le concept repose sur l’idée que chaque personne en situation de chômage de longue durée a des compétences et un potentiel qui peuvent être mis à profit dans le cadre d’activités utiles à la communauté. Ainsi, le projet TZCLD prévoit la création d’emplois durables dans des secteurs variés : services à la personne, gestion des déchets, travaux de rénovation urbaine, aide à la mobilité, et bien d’autres. Ces emplois ne sont pas seulement créés pour occuper les chômeurs, mais pour répondre aux besoins réels de la collectivité. Par exemple, certains habitants pourront travailler dans des projets écologiques comme la gestion des espaces verts ou la rénovation énergétique de bâtiments, contribuant ainsi au développement durable tout en étant rémunérés.

Une caractéristique essentielle de ce projet est la gouvernance partagée. En effet, la gestion des emplois et des projets est effectuée de manière collective, impliquant les citoyens eux-mêmes, les entreprises locales, les associations et les pouvoirs publics. Cela garantit une prise en compte des besoins spécifiques de la population et une réelle adhésion au projet. Ce modèle inclusif permet de créer un cercle vertueux où les bénéficiaires du programme deviennent acteurs de leur propre insertion professionnelle et de l’amélioration de leur quartier.

Financièrement, le projet repose sur un système de financement public, notamment grâce au Fonds Social Européen, aux collectivités territoriales et aux entreprises partenaires qui contribuent à l’élargissement des possibilités d’emploi. Les coûts liés aux prestations sociales sont compensés par la création de nouveaux emplois et la réduction des dépenses publiques liées au chômage de longue durée. Les personnes intégrées au programme bénéficient d’un salaire équivalent au salaire minimum, ce qui leur permet de retrouver une indépendance économique et sociale.

Critère 1: Le bien-être (4 points)

Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) vise à éradiquer le chômage de longue durée dans des territoires spécifiques en proposant des emplois durables, adaptés aux compétences des personnes concernées. Ce projet a des effets significatifs sur la vie, la santé et le bien-être des citoyens, tant sur le plan mental que physique.

1. Amélioration de la vie :

L’objectif principal du projet est de réintégrer les chômeurs de longue durée dans le monde du travail. Cela permet à ces personnes de retrouver une stabilité financière et une reconnaissance sociale, deux éléments cruciaux pour une qualité de vie améliorée. Le travail contribue à renforcer l’estime de soi et la dignité, en offrant un rôle utile au sein de la communauté.

2. Impact sur la santé mentale :

Le chômage de longue durée est souvent lié à des problématiques de santé mentale, telles que la dépression, l’anxiété ou l’isolement social. En réintégrant les individus dans le monde du travail, le projet améliore leur bien-être psychologique. Les personnes bénéficient de nouvelles interactions sociales, d’un sentiment de sécurité et de projets à long terme, ce qui réduit le stress et les sentiments de désespoir ou d’inutilité. Le fait de retrouver un emploi contribue également à réduire la stigmatisation associée au chômage de longue durée.

3. Impact sur la santé physique :

Un emploi stable permet aux individus d’avoir un revenu régulier, ce qui leur donne un meilleur accès à des soins de santé de qualité, à une alimentation équilibrée et à des conditions de vie plus saines. En outre, le travail lui-même, en particulier dans certaines professions, peut contribuer à une meilleure activité physique.

4. Bien-être global :

L’insertion professionnelle, en plus d’améliorer la situation financière, permet également de renforcer les liens sociaux et communautaires. Les personnes impliquées dans le projet peuvent contribuer activement à la collectivité, ce qui favorise un sentiment de solidarité et d’appartenance.

5. Mesurabilité et évaluation de l’impact :

L’impact du projet est effectivement mesurable grâce à plusieurs critères :

• Suivi des bénéficiaires : Le nombre de personnes retrouvant un emploi durable est un indicateur direct du succès du projet. Cela inclut aussi la durée pendant laquelle ces personnes conservent leur emploi ainsi que le type de sortie, ce qui est essentiel pour évaluer la stabilité professionnelle obtenue.

• Amélioration de la santé mentale et physique : Des entretiens auprès des participants permettent de mesurer l’impact sur leur bien-être subjectif, en s’appuyant sur des indicateurs comme l’estime de soi, le niveau de stress, la satisfaction de vie, etc.

• Évaluation par des études externes : Des évaluations indépendantes peuvent être menées pour observer l’impact global du programme sur les territoires.

Critère 2: L’implication citoyenne ( 3 points)

Le projet repose sur un modèle de gouvernance inclusive où les citoyens sont impliqués de manière active et directe à toutes les étapes de son développement et de sa mise en œuvre. Cette approche permet de créer un véritable changement local, en favorisant la participation, l’engagement et la responsabilisation des individus dans le processus. Voici comment les citoyens sont impliqués à chaque phase :

1. Consultation citoyenne :

La conception du projet commence par une consultation citoyenne approfondie. Cette phase permet de s’assurer que les besoins, les attentes et les particularités du territoire sont bien pris en compte. Les citoyens sont invités à participer à des réunions publiques ou à répondre à des enquêtes pour exprimer leurs opinions et leurs idées. Cette étape permet aussi de renforcer l’adhésion au projet et d’identifier les leviers spécifiques à chaque territoire (qu’ils soient économiques, sociaux ou culturels).

L’objectif est d’impliquer dès le départ les habitants, les chômeurs de longue durée, mais aussi les acteurs locaux (associations, entreprises, collectivités) afin de définir ensemble des solutions concrètes et adaptées. Ces échanges permettent de coconstruire les axes stratégiques du projet et de valoriser l’intelligence collective.

2. Participation pratique du citoyen à la mise en œuvre :

Une fois le projet lancé, les citoyens ne sont pas seulement les bénéficiaires des emplois, mais ils participent activement à la mise en œuvre concrète du projet. Cette participation prend plusieurs formes :

Création d’emplois locaux : Les habitants du territoire, en particulier les chômeurs de longue durée, sont invités à rejoindre les initiatives locales proposées par le projet. Ces emplois sont souvent adaptés aux compétences de chacun et peuvent prendre des formes variées (services à la personne, espaces verts, nettoyage, culture, animation…). Le projet favorise donc l’emploi local et la valorisation des talents spécifiques du territoire.

Création de nouvelles entreprises sociales : Des structures d’insertion (Entreprises à But d’Emploi) sont créées pour accueillir des travailleurs dans des projets innovants et solidaires.

Mobilisation des talents locaux : Des compétences spécifiques du territoire sont souvent sollicitées pour renforcer le projet (par exemple, des artisans locaux, ou des formateurs). Ces talents contribuent à l’élaboration des formations ou des services proposés.

3. Campagne de communication, de sensibilisation et d’éducation :

Le succès du projet dépend également de la communication et de la sensibilisation des citoyens aux objectifs et aux impacts de TZCLD. Une campagne de communication efficace est donc mise en place pour informer la population sur les enjeux du chômage de longue durée et la manière dont le projet contribue à la réinsertion professionnelle. Cette campagne se décline sous plusieurs formats :

Outils de communication adaptés : Des brochures, des affiches, des vidéos ou des sites internet sont créés par le service de communication innovant développé dans le cadre de ce projet pour expliquer les objectifs du projet, les actions concrètes mises en place et les bénéfices pour la communauté. Les médias locaux, les réseaux sociaux et les réunions publiques sont utilisés pour toucher un large public.

Sensibilisation à l’importance de l’insertion professionnelle : La campagne met l’accent sur la lutte contre les préjugés liés au chômage de longue durée, en sensibilisant les habitants à l’importance de l’insertion sociale et professionnelle. Elle souligne également l’importance de la solidarité et de l’engagement communautaire dans la création de conditions de vie meilleures pour tous.

Éducation et formation : Le projet propose des ateliers de formation. Ces formations permettent d’accroître les compétences des personnes éloignées de l’emploi.

Évaluation participative : Les participants sont également impliqués dans le suivi et l’évaluation du projet. Par exemple, ils peuvent participer à des groupes de discussion pour donner leur avis sur les résultats obtenus, proposer des ajustements et évaluer les impacts sociaux du projet dans leur quotidien.

Critère 3: L’accessibilité et l’inclusion (3 points)

Ce projet repose sur une vision d’accessibilité et d’inclusion afin de permettre à chacun, sans distinction, de participer à la transformation du territoire et de bénéficier des opportunités offertes. Ce modèle cherche à répondre aux besoins spécifiques de différentes populations tout en respectant et en intégrant l’environnement dans lequel il s’inscrit. Voici comment ce projet est accessible et inclusif :

1. Accessibilité pour tous :

Le projet TZCLD veille à être accessible à tous, en tenant compte de la diversité des besoins, notamment à travers plusieurs axes :

Accessibilité numérique : Le projet propose des solutions pour garantir que les outils numériques nécessaires à l’insertion (formations en ligne, accès à des ressources informatiques, etc.) soient accessibles. Pour les personnes éloignées du numérique, des formations d’initiation sont mises en place pour développer leurs compétences informatiques.

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) : Les espaces de travail et les lieux d’accueil du projet sont conçus pour être accessibles aux personnes handicapées. Cela inclut des aménagements tels que des rampes d’accès. L’objectif est d’assurer une véritable égalité des chances pour les personnes ayant des handicaps physiques.

Accessibilité géographique : Le projet prend également en compte l’accessibilité géographique, en s’assurant que les initiatives sont disponibles dans toutes les zones du territoire, y compris celles plus isolées, afin de toucher les populations rurales ou éloignées des centres urbains.

2. Le sentiment de sécurité :

Le sentiment de sécurité est un élément clé pour que les citoyens se sentent à l’aise et engagés dans le projet. Cela passe par plusieurs aspects :

Sécurité physique et sociale : Le projet veille à créer des environnements de travail sûrs et inclusifs où les personnes se sentent respectées et protégées. Cela inclut des formations sur la gestion de conflits, des espaces de travail non discriminants, et des politiques contre le harcèlement. Le projet favorise également des environnements où les personnes peuvent s’exprimer librement et se sentir en confiance, ce qui contribue à renforcer leur bien-être psychologique.

Sécurité économique : En offrant des emplois durables et adaptés, TZCLD permet aux citoyens de retrouver une stabilité économique. Le projet crée ainsi un environnement de sécurité financière pour ceux qui en ont le plus besoin, réduisant les préoccupations liées à la précarité.

3. L’accueil et l’inclusion de tous :

Le projet TZCLD place l’inclusion sociale au cœur de sa démarche. Il s’assure que toutes les personnes, quel que soit leur statut social, leur origine ou leurs difficultés, puissent participer pleinement à la vie du projet :

Accueil des personnes vulnérables : Les chômeurs de longue durée, les jeunes, les personnes âgées, les travailleurs handicapés, ainsi que les personnes issues de milieux défavorisés ou de l’immigration, sont spécifiquement pris en compte. Des actions de sensibilisation sont mises en place pour lutter contre la stigmatisation et encourager la solidarité intercommunautaire.

Accompagnement personnalisé : Le projet propose un suivi individualisé pour chaque personne. Des conseillers, des travailleurs sociaux, et des tuteurs sont présents pour guider les bénéficiaires tout au long de leur parcours d’insertion professionnelle, en veillant à leur bien-être et en répondant à leurs besoins spécifiques.

4. L’inclusion de l’environnement existant :

Le projet TZCLD intègre et respecte l’environnement naturel et urbain dans lequel il se déploie, garantissant ainsi une approche durable et harmonieuse avec le territoire :

Respect de la nature : Le projet promeut une gestion responsable de l’environnement en encourageant des pratiques écologiques dans les emplois créés (par exemple, la gestion des déchets au travers la création de notre Recyclerie.

Aménagement de l’infrastructure : L’un des objectifs du projet est aussi de réutiliser et d’améliorer l’infrastructure existante en fonction des besoins du territoire et des citoyens. Cela peut se traduire par la réhabilitation d’anciens bâtiments ou d’espaces publics pour les rendre accessibles et adaptés aux nouveaux usages, tout en intégrant des principes de développement durable.